Некоторое время назад в распоряжении автора данных строк оказались два рукописных журнала «Партизан-диверсант», переданные Натальей Павловной Ясской, к сожалению, ныне покойной. Её отец, Павел Матвеевич Ясский, в годы Великой Отечественной войны командовал подразделениями в 128-м партизанском отряде, а затем стал командиром 126-го партизанского отряда. Оба эти отряда, а также отряды 127-й, 127-А и 129-й, вошли в состав 14-й Тёмнолеской партизанской бригады, созданной в апреле 1943 г. в Кличевском районе.

Командовал бригадой С.Г. Елецкий, комиссаром был М.Ф. Сперанский, штаб возглавлял И.П. Сычёв. В мае 1943 г. 14-я Тёмнолеская перебазировалась на восток Могилёвской области и оперировала в основном в Чаусском и Чериковском районах [2, с. 483 ; 3, с. 409].

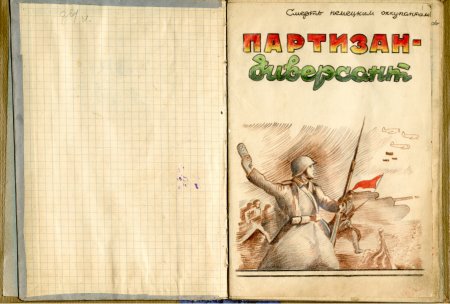

Журналы увидели свет в июне и июле 1943 г., являясь органом «командования и партийной организации 14-й Тёмнолеской партизанской бригады». Представляют собой альбомы с пронумерованными страницами в твёрдых обложках тёмно-красного (июньский номер) и бордового (июльский номер) цветов. Страницы скопированы с оригинала, написанного аккуратным, разборчивым почерком, одной и той же рукой. Не исключено, что копии сделаны после войны, так как представляется маловероятным наличие у партизан соответствующего оборудования. Отметим относительно небольшое количество грамматических и пунктуационных ошибок, иногда встречаются стилистические погрешности. Почти каждый отдельный материал проиллюстрирован соответствующими его содержанию рисунками Л.А. Астафьева. Кроме него, в состав редакции входили Б.Т. Шумилин и В.Ф. Хухряков.

Структура журналов одинакова. Включает передовицы, написанные на злобу дня, а также постоянные рубрики («отделы»), статьи, заметки, сатиру, официальную информацию. Во многих материалах авторство не указано.

Редакционная передовица «На разгром врага» июньского номера посвящена итогам двухлетней борьбы народов Советского Союза против гитлеровской Германии и её союзников. Кратко излагается ход военных действий от трагических летних боёв 1941 г. до зимней кампании 1942-1943 гг., уже тогда названной в тексте «поворотным пунктом в ходе войны. Красная Армия уничтожила две отборные фашистские армии под Сталинградом, разбила гитлеровских вассалов, откинула немцев от Волги и Терека на 600-700 километров на запад». Но «впереди ещё тяжёлые бои и великие испытания. Потребуется напряжение всех наших сил и железная стойкость в борьбе с врагом». Статья заканчивается призывом к партизанам усиливать «свои удары по врагу», мстить «гитлеровским гадам за кровь и страдания наших людей» [4, с. 6-7]. Если июньская передовица отражает проникнутые патриотическим пафосом общесоветские агитационные нарративы, то заголовок июльской - «Жестоко карать мародёров» - красноречиво указывает на «изнанку» партизанского движения. «Отдельные партизаны, - отмечает редакция - ...своими преступлениями, враждебными Родине, наносят иногда труднопоправимый вред нормальным и любовным отношениям между населением и партизанами». И далее следует целый ряд примеров с фамилиями «исполнителей», замешанных в «незаконных обысках», «взламывании печей, подымании полов» и т.д. «Хуже того - констатируется далее - ряд наших товарищей, к сожалению, иногда командиров, примиренчески относятся к подобным фактам». Следует «повести самую решительную борьбу, невзирая на заслуги, абсолютно со всеми фактами и проявлениями неправильного отношения к населению. Необходимо жестоко карать мародёров, любителей обысков и избиений мирных жителей, изгонять их из нашей среды, а если потребуется, то и уничтожать их без жалости и пощады» [5, с. 2-5].

В обоих журналах есть так называемые «отделы», имеющие, полагаем, характер постоянных редакционных рубрик. Таковых шесть: «Лучшие люди бригады»; «Делимся опытом. Советы молодым партизанам»; «Партийно-комсомольская жизнь»; «Фашистские звери»; «Вот они»; «На международные темы».

Героем июньской рубрики «Лучшие люди бригады» стал её комиссар Михаил Фёдорович Сперанский. Начинается рассказ кратким описанием боевого пути комиссара. Войну он встретил политруком в одной из частей на западной границе. Попал в окружение, с четырьмя товарищами лесами и болотами пробирался на восток. Оказавшись во главе нескольких групп «окруженцев», М.Ф. Сперанский решил перейти к партизанской борьбе. Пришлось много и упорно поработать, «чтобы создать из маленьких групп партизанский отряд, ...чтобы дисциплинировать его и превратить в боеспособную силу. Помогло Сперанскому в этой работе то, что он пользовался огромным авторитетом среди партизан. Все любили комиссара и часто приходили к нему поговорить по душам. Боялись его только нарушители дисциплины, трусы. Но и их он не считал потерянными для отряда людьми. Терпеливо работал над ними, находил для них нужные слова и с радостью замечал, как они менялись, становились хорошими партизанами. Сотни советских патриотов в нашей бригаде. И положил ей начало коммунист, комиссар бригады Михаил Фёдорович Сперанский», - этими словами завершается рассказ [4, с. 82-85]. В июльской рубрике «Лучшие люди бригады» представлен командир взвода Василий Тихонович Вороненко. Родом он из Сибири, также из «окруженцев», вначале был в отряде пулемётчиком. «Все знают, - отмечается в тексте - что Вася и его пулемёт в бою не подведут.Ни у кого не содержался в таком порядке пулемёт, как у Вороненко. Оружие он любил и любит больше всего на свете.Прекрасный товарищ, на которого можно положиться», - так характеризуется Вороненко. Но не для всех. «Когда с ним пытается завести тесное знакомство какой- либо партизан, опозоривший себя трусливым поведением в бою, Вася. поворачивается и уходит. Некоторые считают его замкнутым и неотзывчивым. Но если бы такие люди увидели его около раненых товарищей, если бы они увидели в тот момент, когда он о них заботится, стремясь исполнить каждую просьбу раненого, то они переменили бы своё мнение». Вместе с тем Василия не превращают в икону, намекая на имевшиеся ранее проблемы с дисциплиной. «Трудный путь, - констатируется в тексте - прошёл комсомолец-боец В. Вороненко до командира-коммуниста. И трудность заключалась в борьбе с самим собой, в борьбе за перемену своего характера. И из этой борьбы он вышел победителем... Срывы в поведении Вороненко замечались всё реже и реже, и сейчас его взвод является одним из самых дисциплинированных в отряде № 128» [5, с. 24-27].

Если рубрика «Лучшие люди бригады» не лишена некоторой высокопарности, то материалы следующей - «Делимся опытом. Советы молодым партизанам» - характерны полным отсутствием «воды», представляют собой чёткие рекомендации, основанные как на успешном, так и неудачном опыте из боевой работы партизан. В июньском номере рассматриваются действия в засаде, одном из основных партизанских тактических приёмов: - «Располагайся в засаде скрытно, с таким расчётом, чтобы враг сразу попал в огневой мешок и подвергся ударам неожиданно с нескольких сторон. Помни: действуя из засады, ты сильнее противника, хотя бы он численно превосходил тебя в несколько раз. На твоей стороне - внезапность удара и это преимущество используй со всей партизанской силой» [4, с. 86-87]. Июльская рубрика учит правильным действиям при проведении диверсий - также важнейшем направлении в боевой деятельности народных мстителей. Важными являются указания, как избежать ошибок при организации диверсий на железных дорогах: - «Помни: основное внимание обращай на маскировку рапеды (место установки мины под рельсы - прим. авт.). Оттого, насколько хорошо ты её замаскируешь, зависит, обнаружит патруль рапеду или нет». И далее следуют конкретные советы: руками и веником выровнять землю в районе рапеды, полить её водой, уничтожить за собой следы [5, с. 35-38]. Общеизвестно, что удары по железнодорожным коммуникациям были основной формой боевой деятельности белорусских партизан. Не была исключением и 14-я бригада. Так, в сводке «Хроника боевой жизни бригады за июль 1943 г.» - начинался 1-й этап общебелорусской «рельсовой войны» - сообщается, что из 10 проведённых в этом месяце операций 9 были осуществлены на железных дорогах (в основном на трассах Могилёв - Чаусы и Орша - Кричев) [5, с. 56¬57]. А из 6 развёрнутых рассказов, освещающих боевую работу подразделений бригады, 5 были посвящены «рельсовой войне», 1 - действиям в засаде [4, с. 64-66, 78-79; 5, с. 6-11, 15-20, 21-23, 31-34 ]..

Ценный материал изложен в июньском и июльском номерах под заголовком «Итоги нашей работы» в «отделе» партийно-комсомольской жизни. Автор М.С. Середюк освещает историю отряда № 128, на основе которого впоследствии были развёрнуты другие отряды, составившие 14-ю Тёмнолескую бригаду. Из «славной пятёрки» (М. Сперанский, П. Евсеев, Л. Баранов, Л. Астафьев, И. Сычёв) к зиме 1941-1942 гг. образовался отряд численностью 30-50 человек, начавший боевую деятельность в Кличевском районе. Первоначально он состоял из бойцов и командиров Красной Армии («окруженцев»), затем стал пополняться местными жителями. 20 марта 1942 г. отряд, вместе с другими формированиями, принял участие в знаменитом бою, результатом которого стало освобождение райцентра Кличев от оккупантов. Наряду с ростом численности отряда усиливалась его огневая мощь. В течение года, с мая 1942 г. по май 1943 г., количество винтовок увеличилось на 85 %, ручных пулемётов - на 125 %, автоматов - на 78 %, миномётов - на 83 %, ручных гранат - на 120 %. Вооружались в основном «за счёт противника». Кроме того, судя по содержанию заметки В.Ф. Хухрякова «Первый самолёт», оружие доставлялось и по воздуху с «Большой земли». Вместе с тем ощущался недостаток боеприпасов. Иногда на одного партизана приходилось не более 15 патронов. Лучшими командирами подразделений названы Евсеев, Фёдоров, Чернов, Калабин, Ясский, лучшими диверсантами - Градунов, Копчиков, Ульянов, Лященко, Астафьев (инициалы в тексте не указаны). К лету 1943 г. результаты боевой деятельности 128-го отряда были следующие: - «принято 20 боёв с немцами, полицией и изменниками; уничтожено 18 полицейских участков и волостных управлений...; на минах и в засадах уничтожены 21 автомашина и одна бронемашина противника; сожжён один немецкий самолёт; взорван железнодорожный мост и 17 деревянных мостов; уничтожены 8 складов с зерном, предназначенного для отправки в Германию; спущено под откос 25 вражеских эшелонов. Разбиты 25 паровозов, 164 платформы с техникой врага, 444 товарных и классных вагонов, 44 цистерны с горючим. Уничтожено при этом 3650 немецких солдат и офицеров. Непосредственно в боях уничтожено: немцев - 835; полицейских, шпионов и других прихвостней фашистов - 531; изменников из так называемой «Народной армии» - 118. Всего же уничтожено в боях и во время взрыва эшелонов 5134 человека. Благодаря умелым боевым действиям и партизанской смекалке наши потери составляют 28 человек убитыми» [4, с. 54-55, 96-101; 5, с. 48-52]. Последние из приведённых данных, о нанесённых и понесённых потерях в живой силе, особенно их соотношение, нуждаются, на наш взгляд, в критическом осмыслении. Вспоминается осторожное высказывание полковника А.И. Брюханова, возглавлявшего в годы войны оперативный отдел Белорусского штаба партизанского движения, о том, что партизанские командиры «при определённых обстоятельствах» вольно обращались с цифрами, и что «эту особенность следует иметь в виду» [1, с. 252]. От себя добавим, что точно подсчитать вражеские потери в бою или при крушении эшелона весьма проблематично, тем более что партизанская тактика требовала быстрого выхода из операции и отрыва от противника. Определённое недоумение в содержании материала «Итоги нашей работы», да и некоторых других, вызывает то обстоятельство, что важная информация (фамилии бойцов и командиров, сведения о вооружении, тактике и т.д.) находилась в открытом доступе. Ведь нельзя было исключить возможность попадания журналов в руки врага.

Название рубрики «Фашистские звери» говорит само за себя. Её материалы призваны разоблачать политику нацистского оккупационного режима. Одним из её преступных проявлений являлся насильственный угон населения на работу в Германию. Об этом идёт речь в обоих журналах. Приведём фрагмент заметки Б.Т. Шумилина «Сквозь цензуру» из июньского номера: - «Мамочка! Я живу так хорошо, так хорошо» - у женщины, читающей эти строки, выпало письмо из рук, - «Доченька, прошептала она - прощай». Её дочь У.К. была весной 1943 г. отправлена из деревни Устанное Пропойского района на фашистскую каторгу в Германию. «Если я буду писать «хорошо» - на прощание сказала матери дочь, - Тогда, значит, прощай, не жди меня живой». В конверте письма, полученном Зиной К. от своей угнанной в Германию сестры, лежало несколько лепестков какого-то странного засушенного цветка. Как рассказала Зина, сестра обещала положить в конверт цветы, если ей в Германии будет очень плохо. «Немецкая цензура, - подчёркивается в тексте - прилагает все усилия к тому, чтобы правда о жизни этих девушек в неволе не дошла до их матерей и отцов. Но и сквозь цензуру прорываются стоны замученных людей, умирающих голодной смертью вдалеке от родных». Заметка заканчивается призывом: - «Партизан, возьми и прочти эти письма! Они скажут тебе, как нужно бороться, как нужно ненавидеть фашистского зверя...» [4, с. 91-92]. В июльском номере в материале под заголовком «Повестка на каторгу» сообщается, что шестнадцатилетние юноши и девушки Могилёва получили от немецких властей повестки, с которыми они должны были явиться на сборный пункт для отправки в Германию. Звучит призыв не верить «лживым фашистским листовкам и брошюрам, описывающим жизнь угнанных людей в Германии как самые счастливые минуты в их жизни». Ведь многие могли видеть больных чахоткой, ещё недавно здоровых и жизнерадостных юношей и девушек, вернувшихся с чужбины «только затем, чтобы умереть» [5, с. 39¬41].

Если в рубрике «Лучшие люди бригады» были представлены её герои, то в рубрике «Вот они» в обоих номерах фигурируют антигерои, то есть те, кто своим поведением компрометировал партизан (материалы подготовлены Б.Т. Шумилиным). В основном это мародёры, такие, как партизаны 129-го отряда Кудрявцев («напившись пьяным, в деревне А. занимался мародёрством, стрелял в печку и т.д.»), Решетников («увидев, что его разоблачили как мародёра, дезертировал, но был пойман и расстрелян»), Хуторцов («лазил по бочкам и сундукам, занимался мародёрством»), партизан 128-го отряда Козин («забрал у женщины штаны и ботинки»). Встречались и иные грубые нарушения дисциплины. Так, партизан 129-го отряда Петиков занимался самогонокурением, о чём сообщает сатирическое четверостишие:

Ремней любитель и лихой рубака

Цепочки золотом на нём горят

Но больше любит Петиков ходить в атаку

На самогонный аппарат

Постоянство этой рубрики (кроме того, как упоминалось выше, передовица июньского номера называлась «Жестоко карать мародёров») свидетельствует, что, с одной стороны, «дисциплинарная» проблема имела место быть, с другой стороны, командование бригады настойчиво стремилось искоренить позорящие партизан явления [4, с. 106; 5, с. 58-59].

Рубрика «На международные темы» освещает боевую работу западных союзников - высадку англо-американских войск в Италии, приведшую к падению фашистского режима Муссолини, массированные бомбардировки военно-промышленных объектов Германии. Материалы снабжены рисунками. На одном из них угадывается застывший на морском берегу Гитлер, взирающий на приближающуюся огромную волну с надписью «Второй фронт». «Это что, - спрашивает он стоящего рядом генерала, - тот Атлантический вал, который нас защитит? - Никак-с нет-с, фюрер, это тот вал, который нас раздавит» [4, с. 108; 5, с. 60-61]. Примечательно, что действия западных союзников освещаются в весьма позитивном ключе. Время для критических оценок их усилий, столь характерных для послевоенной советской пропаганды и историографии, ещё не наступило. «Холодная война» была впереди.

Несмотря на то, что бригада оперировала в глубоком тылу противника (в июне - июле 1943 г. от района её боевых действий до линии фронта было 250-300 километров), сохранялась непрерывная связь с жизнью на «Большой земле». Об этом свидетельствовала, например, представленная на страницах журналов официальная информация, такая, как сводки Совинформбюро, постановление СНК СССР от 4 июня 1943 г. «О выпуске 2-го Государственного военного займа», приказ Верховного Главнокомандующего И. Сталина от 24 июля 1943 г. о провале немецкого наступления на Курской дуге (к слову, имя Сталина упоминается в материалах журналов в разных контекстах 19 раз - своего рода маркер эпохи). Откликнулась редакция и на 7-ю годовщину со дня смерти А.М. Горького, и на 50-летие со дня рождения В.В. Маяковского (статьи Б.Т. Шумилина соответственно в июньском и июльском номерах) [4, с. 59, 68-69, 102; 5, с. 12-14, 44-47]. В июньском номере помещена таблица, освещающая ход сбора средств на постройку танковой колонны «Белорусский партизан». Всего на тот момент партизанами бригады собрали средств на сумму 103 131 руб. (24 971 - деньгами, 79 160 - облигациями). Лидерами по сбору средств были М. Синюкаев - 27 459 руб. (3979 - деньгами, 23 480 - облигациями), И. Милицкий - 17 413 руб. (3153 - деньгами, 14 260 - облигациями), М. Ульянов - 10 266 руб. (1516 - деньгами, 8950 - облигациями), П. Ясский - 7 526 руб. (1691 - деньгами, 5835 - облигациями), В. Козленко - 7395 руб. (1440 - деньгами, 5955 - облигациями) [4, с. 103].

Бесспорно, рукописные журналы 14-й Тёмнолеской партизанской бригады являются ценным, весьма информативным источником, отражающими разные стороны её жизни на коротком временном отрезке: боевую деятельность и повседневный быт, человеческие судьбы и советские политико-идеологические установки военной эпохи. Разумеется, в условиях войны агитационно-пропагандистский дискурс красной нитью проходит через всё содержание журналов. Отметим, что некоторые изложенные на страницах журналов сюжеты нуждаются в критическом осмыслении.

Сугако Л. А.

(Могилёв, Беларусь)

Литература

1. Брюханов, А.И. В штабе партизанского движения / А.И. Брюханов. - Минск : Беларусь, 1980. - 256 с.

2. Памяць Беларусі : Рэспубліканская кніга / Мін-ва інфарм. Рэсп. Беларусь ; рэдкал.; Г.П. Пашкоў (гал. рэд.) [і інш.]. - Мінск, 2005. - 592 с.

3. Партызанская брыгада 14-я Цёмналеская / Беларусь у Вял. Айчыннай вайне, 1941 - 1945 : энцыкл. / гал. рэд. П. Шамякін. -Мінск, 1990. - С. 409.

4. Партизан-диверсант, июнь 1943 г. / Личный архив автора.

5. Партизан-диверсант, июль 1943 г. / Личный архив автора.